AL MARGINE

date » 05-03-2015 21:35

permalink » url

Una mostra fotografica in margine al film Fur di Steven Sheinberg

di

Dino Dringoli

Marco Tito Fortunati

L’occasione è stata la proiezione al club Lumiere di Pisa del film Fur (2006) di Steven Shainberg, una rievocazione immaginaria della grande fotografa newyorkese Diane Arbus (1923-1971).

L’occasione è stata la proiezione al club Lumiere di Pisa del film Fur (2006) di Steven Shainberg, una rievocazione immaginaria della grande fotografa newyorkese Diane Arbus (1923-1971).

L’organizzatore mi aveva proposto di mettere insieme alcuni scatti che, in qualche modo, richiamassero i temi della produzione fotografica della Arbus, e da esporre nel locale a corredo della serata.

Ci ho provato insieme all’amico Tito Fortunati.

La cifra artistica di Diane Arbus è stata la “diversità”, che questa donna piccola, minuta, ha saputo cogliere con un occhio fotografico di straordinaria sensibilità ed intensità.

Una tematica non banale, difficile, ma che la Arbus ha colto e raccontato con scatti densi di contenuto estetico e narrativo, spingendo il suo occhio fino a latitudini fotografiche estreme: prostitute, nani, disabili, accattoni, ermafroditi, uomini e donne affetti da turbe mentali, e molto altro.

La stampa critica dell’epoca definì Diane Arbus “la fotografa dei mostri”, non comprendendo la inedita dimensione sociale della sua visione artistica e fotografica nè la sua fragile sensibilità interiore. Una fragilità che la portò al suicidio non ancora cinquantenne.

Replicare o cercare di imitare l’intensa produzione fotografica di Diane Arbus, seppure nei modesti confini di una piccola mostra a margine della proiezione di un bel film rievocativo, è naturalmente un non senso.

Si può solo alludere ai temi del suo interesse, interpretandoli al meglio con l’occhio talvolta insicuro del fotoamatore appassionato.

Con l’amico Tito Fortunati, ottimo e acuto fotografo di street, abbiamo quindi preso spunto dalle tematiche di indagine fotografica della Arbus, individuando nella marginalità, nell’esclusione e nel disagio, alcuni corollari della diversità, spesso dai contorni - sociali e fotografici - molto crudi.

L’essere “diverso”infatti, per razza, cultura, religione, condizione economica o addirittura per scelta, comporta spesso, e per i motivi più disparati, una condizione di marginalità fino all’esclusione, e di conseguente disagio.

Disagio, occorre dire, anche per il fotografo, sospeso davanti all’immagine fra più di uno scrupolo di pudore e l’istinto naturale ad osservare, cioè a vedere per trattenere, e quindi a scattare.

Come in molte altre cose della vita, peraltro, prevale l’istinto, e il fotografo di street scatta, cercando di cogliere l’essenza profonda di situazioni, persone, ambienti e contesti, spesso prescindendo da quelle molte considerazioni di altro ordine che un’immagine forte può suggerire.

Qualcuno ha scritto che la pittura è un arte che viene da dentro e va verso l’esterno, mentre la fotografia è un arte che viene dall’esterno e si dirige verso linterno. E’ una mezza verità, ma che certamente coglie una delle caratteristiche del fotografo: l’impossibilità di girarsi dall’altra parte di fronte ad una immagine che lo investe.

La stessa Arbus disse che “ci sono delle cose che nessuno riesce a vedere prima che vengano fotografate”, evidenziando non solo un aspetto meramente fotografico, ma quella diffusa tendenza a voltare lo sguardo altrove.

Da questa breve indagine e con questi presupposti, è scaturita una antologia di circa trenta immagini, tratta da un archivio certamente più vasto, che se non altro ha il merito di offrire all’osservatore un punto di vista sulla “diversità” nella nostra società moderna e globalizzata.

Quanto ai soggetti, si tratta di tipologie di persone accomunate da un evidente marginalità sociale e dalla strada come ambiente principale di vita o di sopravvivenza.

Quindi clochard, rom, prostitute, hobo, homeless, questuanti, disabili, anziani ed extracomunitari. E chissà quanto altro ancora avrebbe potuto produrre e mostrare un’indagine più approfondita.

Quanto ai luoghi, la selezione proposta è delocalizzata, itinerante, addirittura internazionale.

L’immagine della marginalità si distingue per intensità, ma non per i luoghi che possono essere molto diversi fra loro, molto vicini o molto lontani.

E quindi sono immagini catturate a Roma, a Londra, a Parigi, a Genova, Firenze.

Si sarebbero potute scattare foto a New York, a Madrid o a Reggio Calabria e il tipo di immagine sarebbe stato assolutamente identico, perchè il disagio sociale purtroppo non ha luogo.

Naturalmente molte immagini sono state riprese anche nella nostra città di Pisa. Una piccola città di provincia, da questo punto di vista, non differisce affatto dalle grandi realtà metropolitane italiane ed estere.

E’ quello che aveva compreso la stessa Arbus: la diversità, molto spesso, è appena fuori la porta di casa.

di

Dino Dringoli

Marco Tito Fortunati

L’organizzatore mi aveva proposto di mettere insieme alcuni scatti che, in qualche modo, richiamassero i temi della produzione fotografica della Arbus, e da esporre nel locale a corredo della serata.

Ci ho provato insieme all’amico Tito Fortunati.

La cifra artistica di Diane Arbus è stata la “diversità”, che questa donna piccola, minuta, ha saputo cogliere con un occhio fotografico di straordinaria sensibilità ed intensità.

Una tematica non banale, difficile, ma che la Arbus ha colto e raccontato con scatti densi di contenuto estetico e narrativo, spingendo il suo occhio fino a latitudini fotografiche estreme: prostitute, nani, disabili, accattoni, ermafroditi, uomini e donne affetti da turbe mentali, e molto altro.

La stampa critica dell’epoca definì Diane Arbus “la fotografa dei mostri”, non comprendendo la inedita dimensione sociale della sua visione artistica e fotografica nè la sua fragile sensibilità interiore. Una fragilità che la portò al suicidio non ancora cinquantenne.

Replicare o cercare di imitare l’intensa produzione fotografica di Diane Arbus, seppure nei modesti confini di una piccola mostra a margine della proiezione di un bel film rievocativo, è naturalmente un non senso.

Si può solo alludere ai temi del suo interesse, interpretandoli al meglio con l’occhio talvolta insicuro del fotoamatore appassionato.

Con l’amico Tito Fortunati, ottimo e acuto fotografo di street, abbiamo quindi preso spunto dalle tematiche di indagine fotografica della Arbus, individuando nella marginalità, nell’esclusione e nel disagio, alcuni corollari della diversità, spesso dai contorni - sociali e fotografici - molto crudi.

L’essere “diverso”infatti, per razza, cultura, religione, condizione economica o addirittura per scelta, comporta spesso, e per i motivi più disparati, una condizione di marginalità fino all’esclusione, e di conseguente disagio.

Disagio, occorre dire, anche per il fotografo, sospeso davanti all’immagine fra più di uno scrupolo di pudore e l’istinto naturale ad osservare, cioè a vedere per trattenere, e quindi a scattare.

Come in molte altre cose della vita, peraltro, prevale l’istinto, e il fotografo di street scatta, cercando di cogliere l’essenza profonda di situazioni, persone, ambienti e contesti, spesso prescindendo da quelle molte considerazioni di altro ordine che un’immagine forte può suggerire.

Qualcuno ha scritto che la pittura è un arte che viene da dentro e va verso l’esterno, mentre la fotografia è un arte che viene dall’esterno e si dirige verso linterno. E’ una mezza verità, ma che certamente coglie una delle caratteristiche del fotografo: l’impossibilità di girarsi dall’altra parte di fronte ad una immagine che lo investe.

La stessa Arbus disse che “ci sono delle cose che nessuno riesce a vedere prima che vengano fotografate”, evidenziando non solo un aspetto meramente fotografico, ma quella diffusa tendenza a voltare lo sguardo altrove.

Da questa breve indagine e con questi presupposti, è scaturita una antologia di circa trenta immagini, tratta da un archivio certamente più vasto, che se non altro ha il merito di offrire all’osservatore un punto di vista sulla “diversità” nella nostra società moderna e globalizzata.

Quanto ai soggetti, si tratta di tipologie di persone accomunate da un evidente marginalità sociale e dalla strada come ambiente principale di vita o di sopravvivenza.

Quindi clochard, rom, prostitute, hobo, homeless, questuanti, disabili, anziani ed extracomunitari. E chissà quanto altro ancora avrebbe potuto produrre e mostrare un’indagine più approfondita.

Quanto ai luoghi, la selezione proposta è delocalizzata, itinerante, addirittura internazionale.

L’immagine della marginalità si distingue per intensità, ma non per i luoghi che possono essere molto diversi fra loro, molto vicini o molto lontani.

E quindi sono immagini catturate a Roma, a Londra, a Parigi, a Genova, Firenze.

Si sarebbero potute scattare foto a New York, a Madrid o a Reggio Calabria e il tipo di immagine sarebbe stato assolutamente identico, perchè il disagio sociale purtroppo non ha luogo.

Naturalmente molte immagini sono state riprese anche nella nostra città di Pisa. Una piccola città di provincia, da questo punto di vista, non differisce affatto dalle grandi realtà metropolitane italiane ed estere.

E’ quello che aveva compreso la stessa Arbus: la diversità, molto spesso, è appena fuori la porta di casa.

Il sale della terra

date » 28-10-2014 09:27

permalink » url

IL SALE DELLA TERRA - di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado

di Dino Dringoli

Giovedì scorso ho visto la prima del film di Wim Wenders Il sale della terra.

L’ho visto in una condizione perfetta, e cioè in compagnia di cari amici amanti della fotografia, e in una sala pressochè deserta (nove persone in tutto). Davanti a noi null’altro, se non cinema.

Sapevo bene cosa mi aspettava: conosco il regista Wim Wenders del quale ho apprezzato Paris Texas, Il cielo sopra Berlino, Lo stato delle cose ed il recente Palermo shooting, la sua sensibilità musicale e fotografica ma soprattutto, da appassionato, conosco il grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado e i suoi reportage forti, crudi, cassanti, che non lasciano spazio a repliche.

Per me, così come per altri amici con i quali condivido la passione per la fotografia, Salgado è il fotografo che ha testimoniato in straordinarie immagini l’orrore, la sofferenza, la violenza dell’uomo, il fotografo che più di ogni altro ha saputo trasmettermi con i suoi scatti un senso di sbalordimento, di estasi e di pietas fuse in un indefinito sapore agrodolce.

Forse solo Horst Faas, grandissimo e poco noto fotoreporter tedesco, mi ha fatto provare, talvolta, sensazioni analoghe.

I soggetti fotografici di Salgado sono così esplosivi, così carichi di violento stupore, di cruda verità, che non sono mai riuscito a commentare le sue foto sotto il profilo tecnico.

Sono immagini di spaventosa bellezza che lasciano senza parole, e la tecnica fotografica sfuma in qualcosa di evanescente, di secondario, di superfluo; l’occhio dell’osservatore è concentato solo sul soggetto che, nella sua drammaticità, crudezza e spesso orrore, attrae come una calamita e rende incapaci di qualsiasi commento.

Immagini che escludono la parola e obbligano solo ad una silenziosa riflessione.

Avevo visitato l’anno scorso a Roma la prima mostra italiana del suo recente lavoro fotografico, Genesi, ottimamente allestita all’Ara Pacis. Non avevo chiaro cosa Salgado avesse realizzato, ed entrai alla mostra con insolita sufficienza, impreparato, e con grande sorpresa ne rimasi letteralmente abbagliato.

Visitando Genesi compresi subito di trovarmi davanti a qualcosa di diverso rispetto al Salgado che conoscevo. Le sue foto lasciavano trasparire altro, come un cambio di passo, non più veloce, ma più lento, più intimo, più pensato.

Più mi addentravo nella mostra e più mi rendevo conto che stavo osservado immagini che andavano oltre la mera fotografia.

Non stavo semplicemente contemplando l’opera in mostra di un grande fotografo, ma il pensiero profondo e maturo di un uomo fortemente determinato a comunicare qualcosa di intenso e di diverso attraverso le sue strabilianti immagini.

Acquistai il ponderoso catalogo (Genesi, Taschen ed., 517 pp.) e lo lessi d’un fiato, avidamente.

Lo rilessi per giorni, e ancora lo sfogliavo e lo rileggevo osservando una volta di più con attenzione le centinaia di immagini, ogni volta comprendendo più a fondo, fino alla completa assimilazione di un lavoro fotografico, Genesi, di straordinaria portata intellettuale.

Entrando al cinema per vedere Il sale della terra, sapevo tutto questo.

Quello che invece non sapevo, è che avrei provato una fortissima emozione, cosa che mi capita raramente guardando un film, più spesso - viceversa - davanti ad un dipinto o ad una scultura.

Si, ammetto che mi sono emozionato, così come del resto mi hanno sempre emozionato le fotografie di Salgado, ma … qui si è trattato di qualcosa di diverso, di molto diverso, fin dalle primissime parole introduttive di Wenders che riassumono l’essenza del film: “Non immaginavo che stavo per scoprire molto più di un semplice fotografo. Una cosa l’avevo capita di questo fotografo: gli importava davvero degli esseri umani, e dopotutto gli esseri umani sono il sale della terra”.

Wenders è uno straordinario e geniale regista, ed ha realizzato un film che, proprio come un soggetto nel mirino di una macchina fotografica, può essere osservato e inquadrato da diversi punti di vista, ed ha quindi più di una chiave interpretativa.

E’ certamente un film biografico.

Certo, è la biografia di un grande fotografo brasiliano, Sebastião Salgado.

Il film ne ripercorre con precisione tutte le vicende personali e professionali, il profondo e indissolubile rapporto con la moglie Lèlia, con la famiglia, con i figli, con la sua terra, le sue principali tappe di fotografo, la decisione di lasciare un posto sicuro da economista per dedicarsi completamente alla fotografia.

Alcune immagini e filmati di repertorio mostrano un giovane Salgado con una lunga capigliatura bionda ed una barba incolta, altre lo colgono giovane attivista politico in un Brasile sotto la dittatura militare dei gorilas e del generale Emilio Médici, ed altre ancora si soffermano sulla nascita del primo figlio, il Juliano Ribeiro coregista del film, e del secondo, purtroppo affetto dalla sindrome di Down.

Ho trovato molto toccanti le interviste al padre di Salgado, un uomo ormai vecchio e in bilico esistenziale fra la soddisfazione di essere riuscito a far studiare tutti i suoi numerosi figli ed il rimpianto di non essere stato in grado di mantenere produttiva la fazenda di famiglia, resa arida dalle continue deforestazioni.

Traspare chiarissimo, nella vicenda personale e professionale di Salgado, il ruolo fondamentale della moglie Lèlia, una donna colta, intelligente, forte ed incredibilmente determinata, capace di infondere al marito coraggio e fiducia, di condividere con lui un entusiasmante progetto di vita e al contempo di sopportarne le lunghe assenze.

Lèlia, architetto, è oggi la sua editor e deus ex machina, è la mente dei suoi libri ed è la presidente della fondazione Amazonia Images che cura e produce i libri fotografici di Salgado.

È lei, naturalmente, che ha avuto la geniale quanto folle idea, nel 2004, di ripiantare la foresta nella fazenda del suocero a Rio Dece, restituendola a nuova vita.

Salgado, oltre che dalle sue fotografie, è raccontato da Wenders, dalla moglie Lèlia, dall’anziano padre, e la figura del fotografo e dell’uomo si forma lentamente, sempre più nitida, con lo scorrere del film attraverso un coro di voci, come in una sinfonia.

La presenza del figlio Juliano accanto a Wenders, infine, rafforza l’interpretazione in chiave biografica del film. E’ una presenza importante, ma discreta, quasi sullo sfondo; Juliano racconta il padre da figlio, da coregista e da ammiratore al tempo stesso, offrendo allo spettatore un personalissimo e singolare punto di vista.

Ma al tempo stesso Salgado si racconta, e per questo Il sale della terra è anche un film autobiografico.

Parla di sè, della sua storia e soprattutto delle sue emozioni, dei suoi sentimenti, rende partecipe lo spettatore delle sue riflessioni. Commenta le proprie immagini, ora con entusiasmo ora con disgusto, più spesso con matura saggezza e con amara rassegnazione.

Raccontandosi, Salgado si trasforma lentamente in attore protagonista di sè stesso, e attraverso le sue personali esperienze e riflessioni, attraverso i commenti, le sottolineature ed i pensieri, esce fuori l’uomo, indistinguibile dal fotografo e dal professionista.

Ricordo che tempo fa mi capitò di vedere una lunga intervista a Salgado, il quale spiegava al suo interlocutore che quando prese la decisione di lasciare tutto e di diventare un fotografo, dedicò tutto sè stesso alla fotografia: “Io e la fotografia eravamo una cosa sola”.

E’ un documentario.

Attraverso i viaggi fotografici di Salgado si raggiungono gli angoli più remoti e selvaggi del mondo. Dall’Antartide al Pacifico, dal profondo Sudamerica all’Africa, dall’Europa al Medio Oriente.

E’ un incredibile documentario del nostro tempo di cui Salgado è testimone e narratore: la guerra in Iraq, in Somalia, il dramma ruandese, l’esodo di centinaia di migliaia di persone in fuga dal terrore, situazioni di emarginazione e di disperazione come le migliaia e migliaia di minatori d’oro nella Sierra Pelada in Brasile stipati come formiche in una immensa voragine di fango in cerca di una speranza ….

I reportage di Salgado hanno prodotto un’immensa enciclopedia visiva della seconda metà del ‘900 e, sempre, le sue straordinarie fotografie restituiscono all’osservatore orrori e bellezze estreme, condizionandone la comprensione del mondo.

E’ un film dai fortissimi contrasti, come le fotografie di Salgado, dove il bello e il brutto, il sublime e l’orrendo, il meraviglioso e l’infimo si alternano con impressionante regolarità.

Johannes Itten, il grande teorico bauhausiano del colore e dei contrasti, sarebbe andato in estasi.

È anche un film sulla fotografia.

Certamente, si parla anche di fotografia, ma a latere, quasi en passant e con frasi sobrie e brevi messe qua e là, quasi con tecnica aforistica, e che tuttavia racchiudono in sè stesse importanti principi che, credo, solo un fotografo può comprendere nel loro significato più pieno e profondo: Phôs (luce)- graphè (grafia), scrivere, dipingere con la luce: “Un fotografo è letteralmente qualcuno che disegna con la luce. Un uomo che descrive e ridisegna il mondo con luci ed ombre”.

Davanti ad un esemplare di orso bianco che si era avvicinato alla sua postazione Salgado, guardando intensamente il figlio e Wenders che lo avevano accompagnato in una missione in Antartide, afferma con disappunto: “qui non c’è azione, non c’è movimento, non c’è emozione: posso solo ottenere l’immagine di un orso, ma non una sua fotografia, e cioè quello che egli realmente è ”.

Scorrono i ritratti, bellissimi, intensi, di una antica popolazione boliviana: “La forza di un ritratto è che in quella frazione di secondo si coglie un po’ della vita della persona che si fotografa. Gli occhi raccontano molto, così come l’espressione del viso. Quando fai un ritratto non sei solo tu che fai la foto: la persona ti offre la foto”.

Nel dipanarsi del film Salgado ci offre un condensato di principi fotografici ma, di più, ci descrive la mente e quindi l’occhio del fotografo … ci racconta cosa c’è dietro una fotografia: occhio, cuore, intuito, estetica, tecnica, armonia, ostinazione, coraggio, fortuna, ma soprattutto pensiero, mente.

Si fotografa ciò che si pensa …. “Se mettessimo dieci fotografi in cima a questa montagna, otterremmo dieci fotografie diverse, perchè ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno ha la sua preparazione e cultura …”

Le immagini di una Lèlia assorta nel lavoro di selezione delle centinaia di foto di Salgado, e che sempre più concentrata le appende con una calamita su di una grande parete bianca, spostandole di continuo come in un immenso domino che sembra non risolversi mai, è una straordinaria finestra aperta su come si realizza un libro fotografico e su come si costruisce, armonicamente, una storia per immagini.

E’ un film di denuncia sociale e politica.

Salgado non nasconde i suoi trascorsi di impegno politico sotto la dittatura brasiliana e non mancano le sue riflessioni sulle ingiustizie del mondo, sulla corruzione e la disonestà dei politici.

Scorrono lente le immagini tratte da Exodus e da Migrations. Centinaia di migliaia di uomini, donne, bambini e vecchi che scappano dal Ruanda, dalla ex Jugoslavia, dall’Etiopia e dalla Somalia vivendo una serie infinita di orrori e violenze. Immagini forti, durissime, atroci, che Salgado commenta con un’amara didascalia : “Siamo animali moto feroci. Siamo animali terribili noi umani, siamo di una violenza estrema. La nostra è una storia di guerre, è una storia senza fine, è una storia di repressioni. E’ una storia folle”.

È un film, infine, nel quale ho anche colto una vicenda narrativa, forse minore, che mi è parso sostanziarsi nel tema del riavvicinamento di un figlio al proprio genitore.

Juliano afferma ripetutamente che da piccolo avrebbe voluto viaggiare con suo padre, e quando da adulto, finalmente, può farlo, lo fa soprattutto per capire chi è suo padre.

La tensione si risolve nel film stesso dove Juliano non solo appare accanto al padre mentre fotografa leoni marini ed orsi bianchi ma, soprattutto, appare come co-regista accanto a Wenders, un’esperienza non solo professionale, ma esistenziale.

Il sale della terra è anche la storia di un figlio alla ricerca ed alla scoperta del padre.

Wenders, come in un cadeiloscopio, ha quindi realizzato un film poliedrico, a più voci, riuscendo ad inserire la complessa, disordinata e frenetica vita personale e professionale di Salgado in un contenitore e a riestrarla collegandola ad uno filo conduttore di grande effetto: il viaggio, che dal mio personale punto di vista costituisce la principale chiave di lettura del film.

Il sale della terra è un film di viaggi, fotografici ed immaginari.

Viaggi ai confini del mondo per documentare e testimoniare la drammaticità della nostra epoca che Salgado coglie con il suo obiettivo restituendoci immagini che, nella loro crudezza, danno la misura della condizione dell’uomo sul pianeta.

Ma Salgado è già un viaggiatore ben prima di diventare un fotografo. Lascia il suo paese natale, Aimores, nello stato di Minas Gerais, per continuare gli studi a Vittoria, nello stato di Espirito Santo; va poi a Parigi ed a Londra dove trova il suo primo impego come analista economico. Il vecchio padre sottolinea questa caratteristica del figlio, lamentandosene: “Non sapevi mai dov’era, ora qua, ora là, poi ogni tanto riappariva e ripartiva subito dopo. Ma sono riuscito a farlo laureare lo stesso … “.

Sarà proprio un viaggio di lavoro in Africa, nel 1973, che fece prendere a Salgado la decisione di abbandonare tutto e diventare fotografo.

Wenders, tuttavia, ha usato il tema del viaggio, peraltro ricorrente nei suoi film, utilizzandolo anche e soprattutto come metafora della ricerca di sè stessi.

Il sale della terra, nel suo insieme, è il lungo viaggio nella vita di un grandissimo fotografo, ma soprattutto di un uomo, che alla fine ritrova sè stesso e il suo equilibrio in armonia con la natura ed il bello.

Salgado, dopo aver visto e fotografato orrori in Etiopia, nella ex Jugoslavia, in Iraq, in Tanzania, e soprattutto in Ruanda, giunge alla conclusione di essere morto dentro, di non avere più fiducia nel mondo e negli uomini.

Smette di fotografare e si ammala.

Wenders rappresenta questa morte interiore con dieci lunghissimi secondi di schermata nera, una cesura interminabile che lascia lo spettatore sospeso fra un prima e un dopo.

In una recente intervista Salgado ha spiegato che dopo il Ruanda venne preso da una profonda depressione e cominciò a sentirsi male. Andò da un suo amico medico, il quale, dopo averlo visitato a fondo gli disse: “Sebastião, tu non hai niente, il tuo corpo è sanissimo. Però hai visto troppi orrori, troppa morte ….. e così sta morendo anche la tua anima. Devi vivere guardando la bellezza che c’è nel mondo”.

Salgado torna quindi in Brasile dove il padre gli aveva lasciato in eredità la fazenda di Rio Dece di quasi 600 ettari, che a causa della deforestazione e dell’erosione era ormai completamente privata degli animali che un tempo la popolavano, e senza vita.

La fazenda e la foresta erano morte, come Sebastião.

Ma Léila ha la straordinaria, geniale e folle idea di provare a far rinascere la foresta ripiantando le stesse specie che vi prosperavano un tempo.

L’idea funziona, e già dopo qualche anno “[…] con la riforestazione, le intense piogge stagionali, invece di provocare inondazioni, venivano assorbite dal suolo, e col passare del tempo fiumi e ruscelli hanno ricominciato a scorrere per tutto l’anno”.

Ricompaiono pesci ed altre specie animali.

Nella prefazione del catalogo di Genesi Salgado spiega che “meravigliati di fronte alla capacità della natura di rigenerarsi da sola, abbiamo cominciato a preoccuparci del destino dell’intero pianeta. Abbiamo capito quanto sia assurda l’idea di separare uomo e natura […] Sappiamo come controllare e sottomettere la natura, ma molto spesso dimentichiamo che è da lei che dipende la nostra sopravvivenza”.

Salgado piano piano rinasce. Mentre scorrono le immagini della fazenda restituita a nuova vita Wenders commenta: “La terra guarì la disperazione di Sebastião. La gioia di vedere crescere di nuovo gli alberi e rinascere le fonti d’acqua, tutto questo fece sì che Sebastião tornasse a sentirsi un fotografo”.

Nasce il progetto Genesi e Salgado torna a viaggiare alla ricerca di una natura incontaminata e di un mondo ancora intatto: “ e l’ho trovata in spazi sconfinati caratterizzati da un’eccezionale biodiversità che, cosa stupefacente, coprono quasi la metà della superficie terrestre […]. La scoperta di questo mondo incontaminato è stata l’esperienza più gratificante della mia vita”.

Inizia una serie di 32 viaggi in otto anni, nei più remoti e sperduti angoli della terra, il primo dei quali alle Galapagos: “Volevo capire quello che Darwin aveva capito. Le stesse specie in ecosistemi molto diversi si sono evolute in modi molto diversi. Osservando la struttura della mano di quell’iguana capisco che anche lei è mia parente, che siamo nati dalla stessa cellula”.

Il viaggio si trasforma in un’esperienza quasi iniziatica, rigeneratrice.

Come Finn, il protagonista (e anch’egli fotografo) di Palermo shooting, Salgado rinasce recuperando un nuovo sguardo col quale riconsiderare ed affrontare la propria vita di uomo e di fotografo.

Il risultato è Genesi, che non è solo un inno alla terra, ma un inno alla vita, alla gioia, alla natura e soprattutto alla bellezza; per dirla con Salgado, “un’ode visiva alla bellezza ed alla fragilità della terra”.

Ma il risultato della “resurrezione” di Salgado è anche questo meraviglioso film, Il sale della terra, nel quale Wenders, usando la metafora del viaggio e le straripanti immagini di Salgado stesso, ha saputo raccontare il percorso di vita personale e professionale di uno dei più grandi fotografi viventi.

Un percorso di vita sospeso fra il bene e il male, fra il sublime e l’orrendo che Wenders riesce a mantenere in una costante tensione e che si risolve, quasi metafisicamente, con la forza della bellezza e della natura.

Un film straordinario, intenso, intelligente, mai banale, che lascia lo spettatore con gli occhi e la mente pieni.

E probabilmente una delle più belle cose che mai abbia avuto occasione di vedere al cinema.

di Dino Dringoli

Giovedì scorso ho visto la prima del film di Wim Wenders Il sale della terra.

L’ho visto in una condizione perfetta, e cioè in compagnia di cari amici amanti della fotografia, e in una sala pressochè deserta (nove persone in tutto). Davanti a noi null’altro, se non cinema.

Sapevo bene cosa mi aspettava: conosco il regista Wim Wenders del quale ho apprezzato Paris Texas, Il cielo sopra Berlino, Lo stato delle cose ed il recente Palermo shooting, la sua sensibilità musicale e fotografica ma soprattutto, da appassionato, conosco il grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado e i suoi reportage forti, crudi, cassanti, che non lasciano spazio a repliche.

Per me, così come per altri amici con i quali condivido la passione per la fotografia, Salgado è il fotografo che ha testimoniato in straordinarie immagini l’orrore, la sofferenza, la violenza dell’uomo, il fotografo che più di ogni altro ha saputo trasmettermi con i suoi scatti un senso di sbalordimento, di estasi e di pietas fuse in un indefinito sapore agrodolce.

Forse solo Horst Faas, grandissimo e poco noto fotoreporter tedesco, mi ha fatto provare, talvolta, sensazioni analoghe.

I soggetti fotografici di Salgado sono così esplosivi, così carichi di violento stupore, di cruda verità, che non sono mai riuscito a commentare le sue foto sotto il profilo tecnico.

Sono immagini di spaventosa bellezza che lasciano senza parole, e la tecnica fotografica sfuma in qualcosa di evanescente, di secondario, di superfluo; l’occhio dell’osservatore è concentato solo sul soggetto che, nella sua drammaticità, crudezza e spesso orrore, attrae come una calamita e rende incapaci di qualsiasi commento.

Immagini che escludono la parola e obbligano solo ad una silenziosa riflessione.

Avevo visitato l’anno scorso a Roma la prima mostra italiana del suo recente lavoro fotografico, Genesi, ottimamente allestita all’Ara Pacis. Non avevo chiaro cosa Salgado avesse realizzato, ed entrai alla mostra con insolita sufficienza, impreparato, e con grande sorpresa ne rimasi letteralmente abbagliato.

Visitando Genesi compresi subito di trovarmi davanti a qualcosa di diverso rispetto al Salgado che conoscevo. Le sue foto lasciavano trasparire altro, come un cambio di passo, non più veloce, ma più lento, più intimo, più pensato.

Più mi addentravo nella mostra e più mi rendevo conto che stavo osservado immagini che andavano oltre la mera fotografia.

Non stavo semplicemente contemplando l’opera in mostra di un grande fotografo, ma il pensiero profondo e maturo di un uomo fortemente determinato a comunicare qualcosa di intenso e di diverso attraverso le sue strabilianti immagini.

Acquistai il ponderoso catalogo (Genesi, Taschen ed., 517 pp.) e lo lessi d’un fiato, avidamente.

Lo rilessi per giorni, e ancora lo sfogliavo e lo rileggevo osservando una volta di più con attenzione le centinaia di immagini, ogni volta comprendendo più a fondo, fino alla completa assimilazione di un lavoro fotografico, Genesi, di straordinaria portata intellettuale.

Entrando al cinema per vedere Il sale della terra, sapevo tutto questo.

Quello che invece non sapevo, è che avrei provato una fortissima emozione, cosa che mi capita raramente guardando un film, più spesso - viceversa - davanti ad un dipinto o ad una scultura.

Si, ammetto che mi sono emozionato, così come del resto mi hanno sempre emozionato le fotografie di Salgado, ma … qui si è trattato di qualcosa di diverso, di molto diverso, fin dalle primissime parole introduttive di Wenders che riassumono l’essenza del film: “Non immaginavo che stavo per scoprire molto più di un semplice fotografo. Una cosa l’avevo capita di questo fotografo: gli importava davvero degli esseri umani, e dopotutto gli esseri umani sono il sale della terra”.

Wenders è uno straordinario e geniale regista, ed ha realizzato un film che, proprio come un soggetto nel mirino di una macchina fotografica, può essere osservato e inquadrato da diversi punti di vista, ed ha quindi più di una chiave interpretativa.

E’ certamente un film biografico.

Certo, è la biografia di un grande fotografo brasiliano, Sebastião Salgado.

Il film ne ripercorre con precisione tutte le vicende personali e professionali, il profondo e indissolubile rapporto con la moglie Lèlia, con la famiglia, con i figli, con la sua terra, le sue principali tappe di fotografo, la decisione di lasciare un posto sicuro da economista per dedicarsi completamente alla fotografia.

Alcune immagini e filmati di repertorio mostrano un giovane Salgado con una lunga capigliatura bionda ed una barba incolta, altre lo colgono giovane attivista politico in un Brasile sotto la dittatura militare dei gorilas e del generale Emilio Médici, ed altre ancora si soffermano sulla nascita del primo figlio, il Juliano Ribeiro coregista del film, e del secondo, purtroppo affetto dalla sindrome di Down.

Ho trovato molto toccanti le interviste al padre di Salgado, un uomo ormai vecchio e in bilico esistenziale fra la soddisfazione di essere riuscito a far studiare tutti i suoi numerosi figli ed il rimpianto di non essere stato in grado di mantenere produttiva la fazenda di famiglia, resa arida dalle continue deforestazioni.

Traspare chiarissimo, nella vicenda personale e professionale di Salgado, il ruolo fondamentale della moglie Lèlia, una donna colta, intelligente, forte ed incredibilmente determinata, capace di infondere al marito coraggio e fiducia, di condividere con lui un entusiasmante progetto di vita e al contempo di sopportarne le lunghe assenze.

Lèlia, architetto, è oggi la sua editor e deus ex machina, è la mente dei suoi libri ed è la presidente della fondazione Amazonia Images che cura e produce i libri fotografici di Salgado.

È lei, naturalmente, che ha avuto la geniale quanto folle idea, nel 2004, di ripiantare la foresta nella fazenda del suocero a Rio Dece, restituendola a nuova vita.

Salgado, oltre che dalle sue fotografie, è raccontato da Wenders, dalla moglie Lèlia, dall’anziano padre, e la figura del fotografo e dell’uomo si forma lentamente, sempre più nitida, con lo scorrere del film attraverso un coro di voci, come in una sinfonia.

La presenza del figlio Juliano accanto a Wenders, infine, rafforza l’interpretazione in chiave biografica del film. E’ una presenza importante, ma discreta, quasi sullo sfondo; Juliano racconta il padre da figlio, da coregista e da ammiratore al tempo stesso, offrendo allo spettatore un personalissimo e singolare punto di vista.

Ma al tempo stesso Salgado si racconta, e per questo Il sale della terra è anche un film autobiografico.

Parla di sè, della sua storia e soprattutto delle sue emozioni, dei suoi sentimenti, rende partecipe lo spettatore delle sue riflessioni. Commenta le proprie immagini, ora con entusiasmo ora con disgusto, più spesso con matura saggezza e con amara rassegnazione.

Raccontandosi, Salgado si trasforma lentamente in attore protagonista di sè stesso, e attraverso le sue personali esperienze e riflessioni, attraverso i commenti, le sottolineature ed i pensieri, esce fuori l’uomo, indistinguibile dal fotografo e dal professionista.

Ricordo che tempo fa mi capitò di vedere una lunga intervista a Salgado, il quale spiegava al suo interlocutore che quando prese la decisione di lasciare tutto e di diventare un fotografo, dedicò tutto sè stesso alla fotografia: “Io e la fotografia eravamo una cosa sola”.

E’ un documentario.

Attraverso i viaggi fotografici di Salgado si raggiungono gli angoli più remoti e selvaggi del mondo. Dall’Antartide al Pacifico, dal profondo Sudamerica all’Africa, dall’Europa al Medio Oriente.

E’ un incredibile documentario del nostro tempo di cui Salgado è testimone e narratore: la guerra in Iraq, in Somalia, il dramma ruandese, l’esodo di centinaia di migliaia di persone in fuga dal terrore, situazioni di emarginazione e di disperazione come le migliaia e migliaia di minatori d’oro nella Sierra Pelada in Brasile stipati come formiche in una immensa voragine di fango in cerca di una speranza ….

I reportage di Salgado hanno prodotto un’immensa enciclopedia visiva della seconda metà del ‘900 e, sempre, le sue straordinarie fotografie restituiscono all’osservatore orrori e bellezze estreme, condizionandone la comprensione del mondo.

E’ un film dai fortissimi contrasti, come le fotografie di Salgado, dove il bello e il brutto, il sublime e l’orrendo, il meraviglioso e l’infimo si alternano con impressionante regolarità.

Johannes Itten, il grande teorico bauhausiano del colore e dei contrasti, sarebbe andato in estasi.

È anche un film sulla fotografia.

Certamente, si parla anche di fotografia, ma a latere, quasi en passant e con frasi sobrie e brevi messe qua e là, quasi con tecnica aforistica, e che tuttavia racchiudono in sè stesse importanti principi che, credo, solo un fotografo può comprendere nel loro significato più pieno e profondo: Phôs (luce)- graphè (grafia), scrivere, dipingere con la luce: “Un fotografo è letteralmente qualcuno che disegna con la luce. Un uomo che descrive e ridisegna il mondo con luci ed ombre”.

Davanti ad un esemplare di orso bianco che si era avvicinato alla sua postazione Salgado, guardando intensamente il figlio e Wenders che lo avevano accompagnato in una missione in Antartide, afferma con disappunto: “qui non c’è azione, non c’è movimento, non c’è emozione: posso solo ottenere l’immagine di un orso, ma non una sua fotografia, e cioè quello che egli realmente è ”.

Scorrono i ritratti, bellissimi, intensi, di una antica popolazione boliviana: “La forza di un ritratto è che in quella frazione di secondo si coglie un po’ della vita della persona che si fotografa. Gli occhi raccontano molto, così come l’espressione del viso. Quando fai un ritratto non sei solo tu che fai la foto: la persona ti offre la foto”.

Nel dipanarsi del film Salgado ci offre un condensato di principi fotografici ma, di più, ci descrive la mente e quindi l’occhio del fotografo … ci racconta cosa c’è dietro una fotografia: occhio, cuore, intuito, estetica, tecnica, armonia, ostinazione, coraggio, fortuna, ma soprattutto pensiero, mente.

Si fotografa ciò che si pensa …. “Se mettessimo dieci fotografi in cima a questa montagna, otterremmo dieci fotografie diverse, perchè ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno ha la sua preparazione e cultura …”

Le immagini di una Lèlia assorta nel lavoro di selezione delle centinaia di foto di Salgado, e che sempre più concentrata le appende con una calamita su di una grande parete bianca, spostandole di continuo come in un immenso domino che sembra non risolversi mai, è una straordinaria finestra aperta su come si realizza un libro fotografico e su come si costruisce, armonicamente, una storia per immagini.

E’ un film di denuncia sociale e politica.

Salgado non nasconde i suoi trascorsi di impegno politico sotto la dittatura brasiliana e non mancano le sue riflessioni sulle ingiustizie del mondo, sulla corruzione e la disonestà dei politici.

Scorrono lente le immagini tratte da Exodus e da Migrations. Centinaia di migliaia di uomini, donne, bambini e vecchi che scappano dal Ruanda, dalla ex Jugoslavia, dall’Etiopia e dalla Somalia vivendo una serie infinita di orrori e violenze. Immagini forti, durissime, atroci, che Salgado commenta con un’amara didascalia : “Siamo animali moto feroci. Siamo animali terribili noi umani, siamo di una violenza estrema. La nostra è una storia di guerre, è una storia senza fine, è una storia di repressioni. E’ una storia folle”.

È un film, infine, nel quale ho anche colto una vicenda narrativa, forse minore, che mi è parso sostanziarsi nel tema del riavvicinamento di un figlio al proprio genitore.

Juliano afferma ripetutamente che da piccolo avrebbe voluto viaggiare con suo padre, e quando da adulto, finalmente, può farlo, lo fa soprattutto per capire chi è suo padre.

La tensione si risolve nel film stesso dove Juliano non solo appare accanto al padre mentre fotografa leoni marini ed orsi bianchi ma, soprattutto, appare come co-regista accanto a Wenders, un’esperienza non solo professionale, ma esistenziale.

Il sale della terra è anche la storia di un figlio alla ricerca ed alla scoperta del padre.

Wenders, come in un cadeiloscopio, ha quindi realizzato un film poliedrico, a più voci, riuscendo ad inserire la complessa, disordinata e frenetica vita personale e professionale di Salgado in un contenitore e a riestrarla collegandola ad uno filo conduttore di grande effetto: il viaggio, che dal mio personale punto di vista costituisce la principale chiave di lettura del film.

Il sale della terra è un film di viaggi, fotografici ed immaginari.

Viaggi ai confini del mondo per documentare e testimoniare la drammaticità della nostra epoca che Salgado coglie con il suo obiettivo restituendoci immagini che, nella loro crudezza, danno la misura della condizione dell’uomo sul pianeta.

Ma Salgado è già un viaggiatore ben prima di diventare un fotografo. Lascia il suo paese natale, Aimores, nello stato di Minas Gerais, per continuare gli studi a Vittoria, nello stato di Espirito Santo; va poi a Parigi ed a Londra dove trova il suo primo impego come analista economico. Il vecchio padre sottolinea questa caratteristica del figlio, lamentandosene: “Non sapevi mai dov’era, ora qua, ora là, poi ogni tanto riappariva e ripartiva subito dopo. Ma sono riuscito a farlo laureare lo stesso … “.

Sarà proprio un viaggio di lavoro in Africa, nel 1973, che fece prendere a Salgado la decisione di abbandonare tutto e diventare fotografo.

Wenders, tuttavia, ha usato il tema del viaggio, peraltro ricorrente nei suoi film, utilizzandolo anche e soprattutto come metafora della ricerca di sè stessi.

Il sale della terra, nel suo insieme, è il lungo viaggio nella vita di un grandissimo fotografo, ma soprattutto di un uomo, che alla fine ritrova sè stesso e il suo equilibrio in armonia con la natura ed il bello.

Salgado, dopo aver visto e fotografato orrori in Etiopia, nella ex Jugoslavia, in Iraq, in Tanzania, e soprattutto in Ruanda, giunge alla conclusione di essere morto dentro, di non avere più fiducia nel mondo e negli uomini.

Smette di fotografare e si ammala.

Wenders rappresenta questa morte interiore con dieci lunghissimi secondi di schermata nera, una cesura interminabile che lascia lo spettatore sospeso fra un prima e un dopo.

In una recente intervista Salgado ha spiegato che dopo il Ruanda venne preso da una profonda depressione e cominciò a sentirsi male. Andò da un suo amico medico, il quale, dopo averlo visitato a fondo gli disse: “Sebastião, tu non hai niente, il tuo corpo è sanissimo. Però hai visto troppi orrori, troppa morte ….. e così sta morendo anche la tua anima. Devi vivere guardando la bellezza che c’è nel mondo”.

Salgado torna quindi in Brasile dove il padre gli aveva lasciato in eredità la fazenda di Rio Dece di quasi 600 ettari, che a causa della deforestazione e dell’erosione era ormai completamente privata degli animali che un tempo la popolavano, e senza vita.

La fazenda e la foresta erano morte, come Sebastião.

Ma Léila ha la straordinaria, geniale e folle idea di provare a far rinascere la foresta ripiantando le stesse specie che vi prosperavano un tempo.

L’idea funziona, e già dopo qualche anno “[…] con la riforestazione, le intense piogge stagionali, invece di provocare inondazioni, venivano assorbite dal suolo, e col passare del tempo fiumi e ruscelli hanno ricominciato a scorrere per tutto l’anno”.

Ricompaiono pesci ed altre specie animali.

Nella prefazione del catalogo di Genesi Salgado spiega che “meravigliati di fronte alla capacità della natura di rigenerarsi da sola, abbiamo cominciato a preoccuparci del destino dell’intero pianeta. Abbiamo capito quanto sia assurda l’idea di separare uomo e natura […] Sappiamo come controllare e sottomettere la natura, ma molto spesso dimentichiamo che è da lei che dipende la nostra sopravvivenza”.

Salgado piano piano rinasce. Mentre scorrono le immagini della fazenda restituita a nuova vita Wenders commenta: “La terra guarì la disperazione di Sebastião. La gioia di vedere crescere di nuovo gli alberi e rinascere le fonti d’acqua, tutto questo fece sì che Sebastião tornasse a sentirsi un fotografo”.

Nasce il progetto Genesi e Salgado torna a viaggiare alla ricerca di una natura incontaminata e di un mondo ancora intatto: “ e l’ho trovata in spazi sconfinati caratterizzati da un’eccezionale biodiversità che, cosa stupefacente, coprono quasi la metà della superficie terrestre […]. La scoperta di questo mondo incontaminato è stata l’esperienza più gratificante della mia vita”.

Inizia una serie di 32 viaggi in otto anni, nei più remoti e sperduti angoli della terra, il primo dei quali alle Galapagos: “Volevo capire quello che Darwin aveva capito. Le stesse specie in ecosistemi molto diversi si sono evolute in modi molto diversi. Osservando la struttura della mano di quell’iguana capisco che anche lei è mia parente, che siamo nati dalla stessa cellula”.

Il viaggio si trasforma in un’esperienza quasi iniziatica, rigeneratrice.

Come Finn, il protagonista (e anch’egli fotografo) di Palermo shooting, Salgado rinasce recuperando un nuovo sguardo col quale riconsiderare ed affrontare la propria vita di uomo e di fotografo.

Il risultato è Genesi, che non è solo un inno alla terra, ma un inno alla vita, alla gioia, alla natura e soprattutto alla bellezza; per dirla con Salgado, “un’ode visiva alla bellezza ed alla fragilità della terra”.

Ma il risultato della “resurrezione” di Salgado è anche questo meraviglioso film, Il sale della terra, nel quale Wenders, usando la metafora del viaggio e le straripanti immagini di Salgado stesso, ha saputo raccontare il percorso di vita personale e professionale di uno dei più grandi fotografi viventi.

Un percorso di vita sospeso fra il bene e il male, fra il sublime e l’orrendo che Wenders riesce a mantenere in una costante tensione e che si risolve, quasi metafisicamente, con la forza della bellezza e della natura.

Un film straordinario, intenso, intelligente, mai banale, che lascia lo spettatore con gli occhi e la mente pieni.

E probabilmente una delle più belle cose che mai abbia avuto occasione di vedere al cinema.

CARTIER BRESSON A LUCCA

date » 22-10-2013 23:23

permalink » url

CARTIER BRESSON A LUCCA

fino al 3 novembre 2013

Una mostra antologica che racconta la storia dei “momenti decisivi” che hanno contraddistinto la vita artistica di un personaggio nato per rubare le immagini al tempo e cresciuto per testimoniare, in modo assolutamente personale, alcuni degli istanti che sarebbero diventati storici, mitologici e memorabili.

Intraprendenza, istinto, presagio e quel pizzico di fortuna che aiuta gli audaci: Henri Cartier-Bresson era certo che i pochi scatti dedicati all’evento preso in considerazione sarebbero stati sufficienti per farne comprendere l’importanza attraverso l’essenza, per mezzo di frammenti fondamentali diversamente documentari. L’artista francese riesce a percepire l’energia di un luogo, l’atipicità di un momento, l’eloquenza di una postura, ma soprattutto ha nel suo Dna la capacità di presagire, un po’ come gli animali con il proprio istinto percettivo, quando è il momento di aspettare la grande scossa visiva e come archiviarla per sempre nella memoria della sua inseparabile Leica.

SITO DELLA MOSTRA: http://www.luccamuseum.com/HCB.php

fino al 3 novembre 2013

Una mostra antologica che racconta la storia dei “momenti decisivi” che hanno contraddistinto la vita artistica di un personaggio nato per rubare le immagini al tempo e cresciuto per testimoniare, in modo assolutamente personale, alcuni degli istanti che sarebbero diventati storici, mitologici e memorabili.

Intraprendenza, istinto, presagio e quel pizzico di fortuna che aiuta gli audaci: Henri Cartier-Bresson era certo che i pochi scatti dedicati all’evento preso in considerazione sarebbero stati sufficienti per farne comprendere l’importanza attraverso l’essenza, per mezzo di frammenti fondamentali diversamente documentari. L’artista francese riesce a percepire l’energia di un luogo, l’atipicità di un momento, l’eloquenza di una postura, ma soprattutto ha nel suo Dna la capacità di presagire, un po’ come gli animali con il proprio istinto percettivo, quando è il momento di aspettare la grande scossa visiva e come archiviarla per sempre nella memoria della sua inseparabile Leica.

SITO DELLA MOSTRA: http://www.luccamuseum.com/HCB.php

CENTO ANNI FA NASCEVA ROBERT CAPA (1913-1954)

date » 22-10-2013 22:42

permalink » url

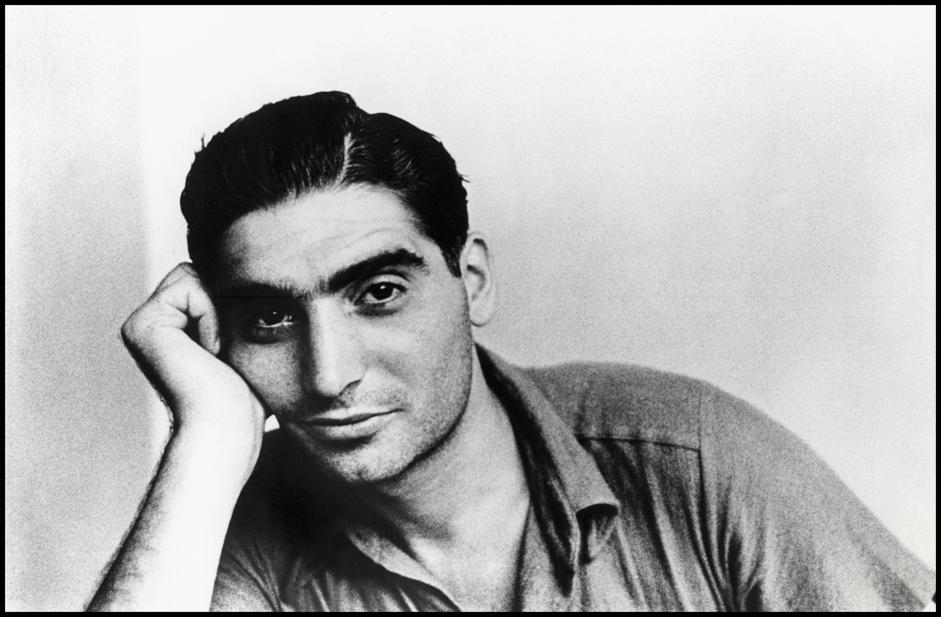

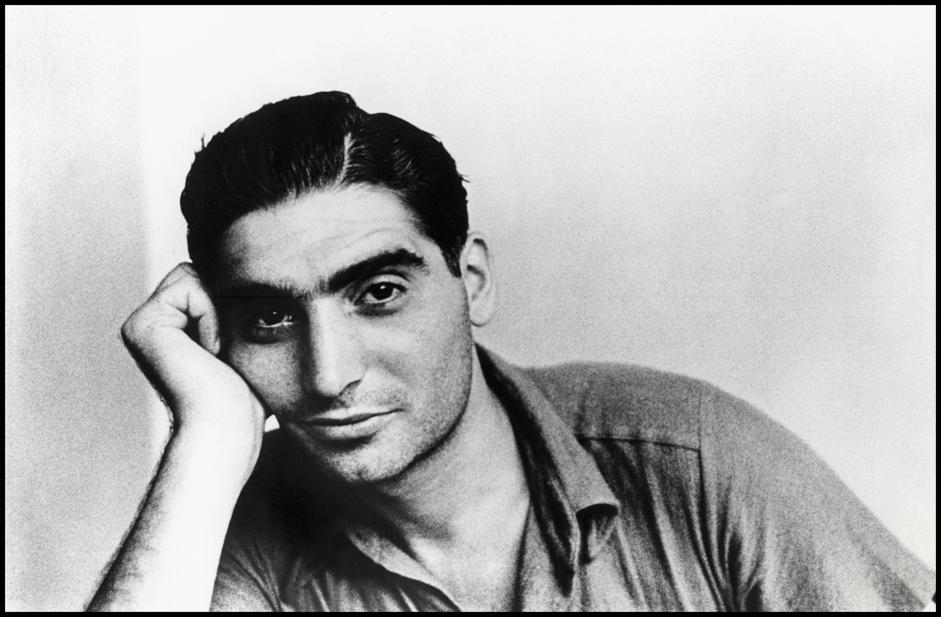

ROBERT CAPA , Il nomade della fotografia (1913-1954)

Nel centenario della sua nascita

di Dino Dringoli

“La macchina fotografica di Capa coglieva l’emozione e la tratteneva.

Le sue foto non sono incidenti perché l’opera di Capa è in sé stessa

la fotografia di un grande cuore e di un’empatia irresistibile”

[John Steinbeck]

Il 22 ottobre 1913 nasceva a Budapes[/img] t Robert Capa, al secolo Endre Ernö Friedmann, uno dei più grandi fotografi di sempre e il più grande fotoreporter che la storia abbia mai conosciuto.

Figlio della borghesia ebraica ungherese, trascorse la sua giovinezza nella Budapest del primo dopoguerra mostrando già i segni di quella irrequietezza, indipendenza ed esuberanza che sarebbero stati tratti costanti della sua vita. Da adolescente, insofferente alla vita borghese ed alla dittatura di Miklós Horthy, si avvicinò agli ambienti socialisti e sindacali partecipando attivamente alle manifestazioni operaie di Budapest. In seguito alla sua attività politica venne arrestato nel 1931 e poi scarcerato con l’imposizione, tuttavia, di lasciare l’Ungheria.

La famiglia lo mandò quindi a Berlino per proseguire gli studi, e a diciotto anni Endre lasciò la sua casa paterna per iniziare una avventurosa vita da nomade.

A Berlino Endre si iscrive alla facoltà di scienze politiche e giornalismo ed entra in contatto con la colonia di intellettuali ungheresi esuli in Germania, e in particolare con gli antesignani del cinema e della fotografia ungherese guidati da Lászlo Moholy-Nagy.

La grande crisi del 1929 tuttavia non tardò a far sentire i suoi devastanti effetti anche in Europa, e nel 1932 la madre gli comunicò di non avere più risorse per mantenerlo. Endre inizia quindi a vivere come un senzatetto adattandosi ai lavori più disparati, fino a quando non trova un impiego come fattorino ed assistente alla camera oscura dell’agenzia fotografica berlinese Dephot. Il direttore dell’agenzia si accorge delle potenzialità del giovane e lo mette alla prova prestandogli una Leica, fotocamera piccola e maneggevole, e inviandolo a realizzare servizi per la città. Impressionato dalle capacità di Endre, nel novembre del 1932 il direttore decide di affidargli l’impegnativa missione di fotografare Leon Trotskij durante un comizio a Copenhagen. Missione quasi impossibile perché il leader russo aveva imposto un divieto tassativo a fotografarlo. Ma Endre con la sua piccola Leica riesce ad intrufolarsi fra la folla e a scattare una serie di incredibili ed uniche immagini che immortalavano con straordinario realismo il carisma e la passione oratoria di Trotskij.

Sembrava che Endre avesse finalmente trovato la sua strada, ma l’avvento al potere di Hitler nel 1933 e le prime repressioni nei confronti dei comunisti e degli ebrei costrinsero Endre a lasciare Berlino per Parigi.

L’impatto con la capitale francese, meta di esuli da tutta europa, fu difficilissimo per Endre che, non riuscendo a proseguire la sua professione di fotografo visse di espedienti.

Fu proprio a Parigi, tuttavia, che nei caffè di Montparnasse e nell’ambiente degli esuli fece la conoscenza di alcune persone che si riveleranno determinanti per la sua strepitosa carriera di fotografo: la tedesca Giséle Freud che si manteneva con i reportage fotografici, l’intellettuale polacco David Szymin, detto Chim, anch’egli fotogiornalista alle prime armi che lo presenta ad Henry Cartier Bresson. Insieme al loro maestro, il fotografo ungherese André Kertèsz, Endre, Chim e Cartier-Bresson costituiranno quell’indissolubile trio che sarà all’origine della rivoluzione fotografica e dell’agenzia Magnum.

A Parigi Endre conosce inoltre la profuga tedesca Gerda Pohorylles. Donna bellissima, dal carattere risoluto e determinato, Gerda è una militante del partito comunista e, oltre che amante, sarà la manager di Endre procurandogli contatti con le case editrici e le agenzie fotogiornalistiche e soprattutto aiutandolo ad assumere un atteggiamento più professionale e meno zingaresco. Endre, per contro, insegna a Gerda l’uso della Leica e la tecnica fotografica.

Tuttavia, nonostante qualche progresso, Endre non riesce ad emergere, vittima del pregiudizio di molti editori francesi nei confronti di un esule ungherese di idee socialiste e che conosceva poco la lingua.

Inoltre a Parigi c’era un fotografo molto affermato di nome George Friedmann, e poiché sulle riviste era consuetudine indicare il fotografo solo con il cognome si ingenerava una certa confusione che andava a discapito del più giovane ed inesperto Endre.

È proprio in questo frangente che nasce il mito di Robert Capa.

Gerda ed Endre si inventano il personaggio del famoso e misterioso fotografo americano Robert Capa le cui foto, in realtà scattate da Endre, sono vendute dal suo agente, Gerda, la quale a sua volta cambia il proprio nome in Gerda Taro.

I giornali francesi, attratti dal mitico personaggio d’oltreoceano, iniziano ad acquistare le fotografie di Robert Capa pagandole anche il triplo rispetto ai prezzi di mercato. È la svolta, e Robert Capa diventa famoso in tutta Parigi.

Quando lo stratagemma venne scoperto, Endre assunse ufficialmente il nuovo nome di Robert Capa, dimostrandosi all’altezza della reputazione dell’immaginario fotografo americano.

Nel luglio 1936 scoppia la guerra civile spagnola e Robert Capa e Gerda Taro, con un contratto della rivista “Vu”, si recano in Spagna dove realizzeranno uno dei più straordinari reportage di guerra nella storia della fotografia moderna. È in Spagna inoltre che Capa scatta una delle sue fotografie più famose, il Miliziano colpito a morte, che gli procurò grandissima fama.

Nel novembre del 1936 si reca a Madrid per documentare gli effetti dei primi bombardamenti a tappeto. In questo frangente Capa rivela, con una serie di indimenticabili e drammatici scatti, la sua caratteristica di fotografo di strada, descrivendo gli effetti della guerra attraverso i volti delle persone: donne, uomini, bambini, anziani e soldati immortalati nella loro disperazione, fatica e terrore a margine dei terrificanti bombardamenti.

A Madrid Capa conosce Ernest Hemingway con il quale instaurerà una intensa amicizia. Capa tra l’altro realizzerà in Spagna una serie di ritratti dello scrittore americano che proprio sulle fotografie di Capa baserà gran parte del suo romanzo Per chi suona la campana.

La fama di Capa in Spagna crebbe in maniera esponenziale e le principali riviste di tutto il mondo, fra le quali “Regards”, “Weekly Illustraed” e soprattutto “Life” iniziarono a richiedere e pubblicare le sue foto dal fronte spagnolo.

In Spagna Gerda e Capa si separano sia professionalmente che sentimentalmente: Gerda infatti, che nel frattempo aveva attivamente abbracciato la causa repubblicana, rivendicava una sua autonomia professionale come fotoreporter dedicando tutte le sue energie al lavoro. Capa si reca quindi a Bilbao a documentare i bombardamenti aerei su quella città mentre Gerda segue le vicende al fronte dove, nella drammatica ritirata dopo la battaglia di Brunete, trova la morte investita da un carro armato. Aveva solo ventisei anni.

Al ritorno dalla guerra civile spagnola Capa è un fotoreporter celebre in tutto il mondo e con in tasca un contratto con la rivista americana “Life”.

Agli inizi del 1938 si reca in Cina invitato dal regista olandese Joris Ivens per realizzare un documentario sull’aggressione giapponese ma, rientrato a Parigi, decide di ripartire per la Spagna per documentare la disfatta della repubblica spagnola realizzando alcune foto di straordinaria intensità come la sfilata di addio delle brigate internazionali a Barcellona che riprende i volti stremati dei volontari che sfilano in corteo con il pugno chiuso alzato, o come la straziante foto di una vecchia donna che, in stato di shock, cammina intorno al suo carro colpito da un attacco aereo sulla strada da Tarragona a Barcellona.

Torna a Parigi alla vigilia della seconda guerra mondiale e il governo francese inizia ad internare i simpatizzanti comunisti e Capa decide quindi di trasferirsi a New York.

Svogliatamente lavora per “Life” che gli commissiona reportage che non lo appassionano: la sua natura, ormai, era quella del fotoreporter di guerra e Capa desidera fortemente tornare in Europa al fronte.

Ottiene solo di essere inviato da “Life” in Inghilterra a documentare lo spirito della popolazione inglese sotto i bombardamenti italo-tedeschi e realizza alcune foto incentrate su padre Hutchinson, pastore di St. John, che celebra la S.Messa in una chiesa scoperchiata dai bombardamenti.

Finalmente, nel marzo del 1942, viene inviato in Algeria per seguire l’offensiva del generale Patton. Da qui segue l’armata americana in Sicilia e a Napoli, scattando una serie di indimenticabili e drammatiche immagini della popolazione e dei paesi devastati dalla guerra. Famosissime le foto delle donne napoletane vestite di nero che gridano in piazza il loro dolore, quella del contadino siciliano che indica la strada ad un marine e quella, intensissima, di un padre che tiene in braccio la figlia ferita a Troina.

A Napoli fa la conoscenza di un fotoreporter di guerra inglese, George Rodger, che sarà uno dei cofondatori della agenzia Magnum.

Vola quindi a Londra dove si viveva la frenetica attesa dello sbarco alleato in Normandia al quale Capa non voleva mancare e nel maggio del 1944 gli viene comunicato che sarebbe stato uno dei fotografi scelti per documentare lo sbarco alleato in Francia. Per essere certo di trovarsi nel mezzo degli avvenimenti si unisce alla compagnia E del II battaglione che sbarcherà per primo a Omaha Beach e si imbarca insieme ai marines. In mezzo al fuoco di sbarramento dell’artiglieria tedesca, fra i cadaveri galleggianti e con le mani intirizzite dal freddo, Capa scatta due rullini di straordinarie ed uniche immagini prima di crollare in un sonno profondo su un mezzo sanitario alleato.

Purtroppo, nella fretta di sviluppare i rullini, un tecnico di camera oscura alzò la temperatura dell’essiccatoio fondendo l’emulsione delle pellicole: solo undici fotografie sfocate si salvarono e che andarono tuttavia a documentare lo sbarco in Normandia e che ispireranno il titolo dell’autobiografia di guerra di Robert Capa, Slightly out of focus (leggermente sfocate).

Dopo lo sbarco in Normandia Capa segue l’esercito americano realizzando memorabili scatti.

È fra i primi ad entrare a Parigi e documenta la liberazione della capitale con toccanti immagini fra le quali si ricordano quella del generale De Gaulle che saluta la folla e quella di uomini e donne che si gettano a terra per non essere colpiti dal fuoco dei cecchini tedeschi.

Nella Parigi liberata Capa trova il tempo per realizzare un bellissimo scatto di Picasso nel suo studio circondato dagli amici.

Dopo un breve soggiorno a Londra riparte per il fronte al seguito della XVII divisione aviotrasportata e viene paracadutato sotto il fuoco nemico in territorio tedesco. In Germania Capa fotografa la popolazione in fuga e le cittá in fiamme. Ma è a Lipsia che realizza uno dei suoi scatti più drammatici e angoscianti: all’interno di una abitazione fotografa un caporale americano, intento a montare una mitragliatrice, appena colpito a morte da un cecchino tedesco. Una straordinaria immagine che nella sua cruda drammaticità replica quella del Miliziano colpito a morte scattata in Spagna.

Alla fine della guerra, celebre in tutto il mondo a soli trentuno anni, Robert Capa vive una fase di profonda crisi esistenziale.

Inoccupato, depresso, sostanzialmente solo, Capa è indeciso sul suo futuro professionale. All’hotel Ritz incontra Ingrid Bergman con la quale instaura una profonda amicizia ed una relazione sentimentale e che riprende in alcuni indimenticabili ritratti fotografici.

Sempre più indeciso prova la via del cinema seguendo proprio la Bergman ad Holliwood ma senza entusiasmo e senza successo.

Finalmente nel 1947 insieme a Cartier-Bresson, David Seymour-Chim, George Rodger e Willian Vandivert, fonda a New York la Magnum, una cooperativa fotografica con sedi a New York e a Parigi e che diventerà in breve la più celebre e blasonata agenzia fotografica del mondo annoverando i più famosi fotografi in circolazione fra i quali Elliott Erwitt, Werner Bischof, Erich Hartmann e Ferdinando Scianna solo per citarne alcuni.

La particolarità della Magnum era che i fotografi associati rimanevano proprietari delle proprie fotografie e dei negativi che l’agenzia poteva vendere alle riviste di tutto il mondo.

Capa si trasforma quindi in imprenditore insieme a Bresson e Chim portando la Magnum alla massima celebrità.

Conduce come al solito una vita dissoluta e al di sopra delle sue reali possibilità, fra donne, gioco d’azzardo e serate nei locali notturni. Dotato di un fascino irresistibile, con l’aria da guascone e circondato dall’aura del suo mito, è attorniato da molte donne ma, coerente con il suo spirito nomade e libero, non riuscì mai a stabilire una relazione duratura.

Nel 1948, entusiasmato dalla nascita dello stato di Israele, si reca in Palestina per documentare la fondazione della nuova nazione ebraica.

Realizza nel frattempo alcune memorabili fotografie che ritraggono Pablo Picasso a Golfe-Juan ed Henry Matisse mentre dipinge nel suo studio.

Riprende a collaborare con “Life” che nel 1954 gli offre un contratto per un reportage sulla guerra franco-vietnamita. era l’occasione che attendeva e si reca in Indocina dove dopo la battaglia di Dien Bien Phu le truppe francesi sono in ritirata. Immortala soldati francesi stremati e feriti e scene di straziante dolore come la foto di una donna vietnamita che, con il figlio in braccio, piange sulla tomba del marito.

Ma l’istinto del fotoreporter di guerra ha il sopravvento sul pericolo: il 25 maggio 1954 Capa accetta di seguire un reparto di militari diretto verso alcuni forti ancora in mano francese attraverso un percorso costellato di cecchini e di campi minati. Durante il trasferimento fotografa le truppe francesi in marcia fra le risaie cui fanno da contrasto i contadini vietnamiti che continuato imperturbabili a lavorare i campi: per seguire più da vicino la marcia dei militari scende dalla jeep e dopo pochi metri finisce su una mina antiuomo che lo uccide all’istante.

Finisce così, a soli quarantuno anni e durante un reportage di guerra, la vita di Robert Capa, probabilmente il più grande fotoreporter di tutti i tempi, il fotografo del D-Day e della guerra civile spagnola, il fotografo nomade che amava ripetere: “se le tue immagini non sono abbastanza buone è perché non sei stato abbastanza vicino”.

A Villa Manin (Codroipo) è stata allestita una mostra sul grande fotografo ungherese dal titolo "Robert Capa: la realtà di fronte"

SITO DELLA MOSTRA: http://www.villamanin-eventi.it/mostra_capa.php

Nel centenario della sua nascita

di Dino Dringoli

“La macchina fotografica di Capa coglieva l’emozione e la tratteneva.

Le sue foto non sono incidenti perché l’opera di Capa è in sé stessa

la fotografia di un grande cuore e di un’empatia irresistibile”

[John Steinbeck]

Il 22 ottobre 1913 nasceva a Budapes[/img] t Robert Capa, al secolo Endre Ernö Friedmann, uno dei più grandi fotografi di sempre e il più grande fotoreporter che la storia abbia mai conosciuto.

Figlio della borghesia ebraica ungherese, trascorse la sua giovinezza nella Budapest del primo dopoguerra mostrando già i segni di quella irrequietezza, indipendenza ed esuberanza che sarebbero stati tratti costanti della sua vita. Da adolescente, insofferente alla vita borghese ed alla dittatura di Miklós Horthy, si avvicinò agli ambienti socialisti e sindacali partecipando attivamente alle manifestazioni operaie di Budapest. In seguito alla sua attività politica venne arrestato nel 1931 e poi scarcerato con l’imposizione, tuttavia, di lasciare l’Ungheria.

La famiglia lo mandò quindi a Berlino per proseguire gli studi, e a diciotto anni Endre lasciò la sua casa paterna per iniziare una avventurosa vita da nomade.

A Berlino Endre si iscrive alla facoltà di scienze politiche e giornalismo ed entra in contatto con la colonia di intellettuali ungheresi esuli in Germania, e in particolare con gli antesignani del cinema e della fotografia ungherese guidati da Lászlo Moholy-Nagy.

La grande crisi del 1929 tuttavia non tardò a far sentire i suoi devastanti effetti anche in Europa, e nel 1932 la madre gli comunicò di non avere più risorse per mantenerlo. Endre inizia quindi a vivere come un senzatetto adattandosi ai lavori più disparati, fino a quando non trova un impiego come fattorino ed assistente alla camera oscura dell’agenzia fotografica berlinese Dephot. Il direttore dell’agenzia si accorge delle potenzialità del giovane e lo mette alla prova prestandogli una Leica, fotocamera piccola e maneggevole, e inviandolo a realizzare servizi per la città. Impressionato dalle capacità di Endre, nel novembre del 1932 il direttore decide di affidargli l’impegnativa missione di fotografare Leon Trotskij durante un comizio a Copenhagen. Missione quasi impossibile perché il leader russo aveva imposto un divieto tassativo a fotografarlo. Ma Endre con la sua piccola Leica riesce ad intrufolarsi fra la folla e a scattare una serie di incredibili ed uniche immagini che immortalavano con straordinario realismo il carisma e la passione oratoria di Trotskij.

Sembrava che Endre avesse finalmente trovato la sua strada, ma l’avvento al potere di Hitler nel 1933 e le prime repressioni nei confronti dei comunisti e degli ebrei costrinsero Endre a lasciare Berlino per Parigi.

L’impatto con la capitale francese, meta di esuli da tutta europa, fu difficilissimo per Endre che, non riuscendo a proseguire la sua professione di fotografo visse di espedienti.

Fu proprio a Parigi, tuttavia, che nei caffè di Montparnasse e nell’ambiente degli esuli fece la conoscenza di alcune persone che si riveleranno determinanti per la sua strepitosa carriera di fotografo: la tedesca Giséle Freud che si manteneva con i reportage fotografici, l’intellettuale polacco David Szymin, detto Chim, anch’egli fotogiornalista alle prime armi che lo presenta ad Henry Cartier Bresson. Insieme al loro maestro, il fotografo ungherese André Kertèsz, Endre, Chim e Cartier-Bresson costituiranno quell’indissolubile trio che sarà all’origine della rivoluzione fotografica e dell’agenzia Magnum.

A Parigi Endre conosce inoltre la profuga tedesca Gerda Pohorylles. Donna bellissima, dal carattere risoluto e determinato, Gerda è una militante del partito comunista e, oltre che amante, sarà la manager di Endre procurandogli contatti con le case editrici e le agenzie fotogiornalistiche e soprattutto aiutandolo ad assumere un atteggiamento più professionale e meno zingaresco. Endre, per contro, insegna a Gerda l’uso della Leica e la tecnica fotografica.

Tuttavia, nonostante qualche progresso, Endre non riesce ad emergere, vittima del pregiudizio di molti editori francesi nei confronti di un esule ungherese di idee socialiste e che conosceva poco la lingua.

Inoltre a Parigi c’era un fotografo molto affermato di nome George Friedmann, e poiché sulle riviste era consuetudine indicare il fotografo solo con il cognome si ingenerava una certa confusione che andava a discapito del più giovane ed inesperto Endre.

È proprio in questo frangente che nasce il mito di Robert Capa.

Gerda ed Endre si inventano il personaggio del famoso e misterioso fotografo americano Robert Capa le cui foto, in realtà scattate da Endre, sono vendute dal suo agente, Gerda, la quale a sua volta cambia il proprio nome in Gerda Taro.

I giornali francesi, attratti dal mitico personaggio d’oltreoceano, iniziano ad acquistare le fotografie di Robert Capa pagandole anche il triplo rispetto ai prezzi di mercato. È la svolta, e Robert Capa diventa famoso in tutta Parigi.

Quando lo stratagemma venne scoperto, Endre assunse ufficialmente il nuovo nome di Robert Capa, dimostrandosi all’altezza della reputazione dell’immaginario fotografo americano.

Nel luglio 1936 scoppia la guerra civile spagnola e Robert Capa e Gerda Taro, con un contratto della rivista “Vu”, si recano in Spagna dove realizzeranno uno dei più straordinari reportage di guerra nella storia della fotografia moderna. È in Spagna inoltre che Capa scatta una delle sue fotografie più famose, il Miliziano colpito a morte, che gli procurò grandissima fama.

Nel novembre del 1936 si reca a Madrid per documentare gli effetti dei primi bombardamenti a tappeto. In questo frangente Capa rivela, con una serie di indimenticabili e drammatici scatti, la sua caratteristica di fotografo di strada, descrivendo gli effetti della guerra attraverso i volti delle persone: donne, uomini, bambini, anziani e soldati immortalati nella loro disperazione, fatica e terrore a margine dei terrificanti bombardamenti.

A Madrid Capa conosce Ernest Hemingway con il quale instaurerà una intensa amicizia. Capa tra l’altro realizzerà in Spagna una serie di ritratti dello scrittore americano che proprio sulle fotografie di Capa baserà gran parte del suo romanzo Per chi suona la campana.

La fama di Capa in Spagna crebbe in maniera esponenziale e le principali riviste di tutto il mondo, fra le quali “Regards”, “Weekly Illustraed” e soprattutto “Life” iniziarono a richiedere e pubblicare le sue foto dal fronte spagnolo.

In Spagna Gerda e Capa si separano sia professionalmente che sentimentalmente: Gerda infatti, che nel frattempo aveva attivamente abbracciato la causa repubblicana, rivendicava una sua autonomia professionale come fotoreporter dedicando tutte le sue energie al lavoro. Capa si reca quindi a Bilbao a documentare i bombardamenti aerei su quella città mentre Gerda segue le vicende al fronte dove, nella drammatica ritirata dopo la battaglia di Brunete, trova la morte investita da un carro armato. Aveva solo ventisei anni.

Al ritorno dalla guerra civile spagnola Capa è un fotoreporter celebre in tutto il mondo e con in tasca un contratto con la rivista americana “Life”.

Agli inizi del 1938 si reca in Cina invitato dal regista olandese Joris Ivens per realizzare un documentario sull’aggressione giapponese ma, rientrato a Parigi, decide di ripartire per la Spagna per documentare la disfatta della repubblica spagnola realizzando alcune foto di straordinaria intensità come la sfilata di addio delle brigate internazionali a Barcellona che riprende i volti stremati dei volontari che sfilano in corteo con il pugno chiuso alzato, o come la straziante foto di una vecchia donna che, in stato di shock, cammina intorno al suo carro colpito da un attacco aereo sulla strada da Tarragona a Barcellona.

Torna a Parigi alla vigilia della seconda guerra mondiale e il governo francese inizia ad internare i simpatizzanti comunisti e Capa decide quindi di trasferirsi a New York.

Svogliatamente lavora per “Life” che gli commissiona reportage che non lo appassionano: la sua natura, ormai, era quella del fotoreporter di guerra e Capa desidera fortemente tornare in Europa al fronte.

Ottiene solo di essere inviato da “Life” in Inghilterra a documentare lo spirito della popolazione inglese sotto i bombardamenti italo-tedeschi e realizza alcune foto incentrate su padre Hutchinson, pastore di St. John, che celebra la S.Messa in una chiesa scoperchiata dai bombardamenti.

Finalmente, nel marzo del 1942, viene inviato in Algeria per seguire l’offensiva del generale Patton. Da qui segue l’armata americana in Sicilia e a Napoli, scattando una serie di indimenticabili e drammatiche immagini della popolazione e dei paesi devastati dalla guerra. Famosissime le foto delle donne napoletane vestite di nero che gridano in piazza il loro dolore, quella del contadino siciliano che indica la strada ad un marine e quella, intensissima, di un padre che tiene in braccio la figlia ferita a Troina.

A Napoli fa la conoscenza di un fotoreporter di guerra inglese, George Rodger, che sarà uno dei cofondatori della agenzia Magnum.

Vola quindi a Londra dove si viveva la frenetica attesa dello sbarco alleato in Normandia al quale Capa non voleva mancare e nel maggio del 1944 gli viene comunicato che sarebbe stato uno dei fotografi scelti per documentare lo sbarco alleato in Francia. Per essere certo di trovarsi nel mezzo degli avvenimenti si unisce alla compagnia E del II battaglione che sbarcherà per primo a Omaha Beach e si imbarca insieme ai marines. In mezzo al fuoco di sbarramento dell’artiglieria tedesca, fra i cadaveri galleggianti e con le mani intirizzite dal freddo, Capa scatta due rullini di straordinarie ed uniche immagini prima di crollare in un sonno profondo su un mezzo sanitario alleato.

Purtroppo, nella fretta di sviluppare i rullini, un tecnico di camera oscura alzò la temperatura dell’essiccatoio fondendo l’emulsione delle pellicole: solo undici fotografie sfocate si salvarono e che andarono tuttavia a documentare lo sbarco in Normandia e che ispireranno il titolo dell’autobiografia di guerra di Robert Capa, Slightly out of focus (leggermente sfocate).

Dopo lo sbarco in Normandia Capa segue l’esercito americano realizzando memorabili scatti.

È fra i primi ad entrare a Parigi e documenta la liberazione della capitale con toccanti immagini fra le quali si ricordano quella del generale De Gaulle che saluta la folla e quella di uomini e donne che si gettano a terra per non essere colpiti dal fuoco dei cecchini tedeschi.

Nella Parigi liberata Capa trova il tempo per realizzare un bellissimo scatto di Picasso nel suo studio circondato dagli amici.

Dopo un breve soggiorno a Londra riparte per il fronte al seguito della XVII divisione aviotrasportata e viene paracadutato sotto il fuoco nemico in territorio tedesco. In Germania Capa fotografa la popolazione in fuga e le cittá in fiamme. Ma è a Lipsia che realizza uno dei suoi scatti più drammatici e angoscianti: all’interno di una abitazione fotografa un caporale americano, intento a montare una mitragliatrice, appena colpito a morte da un cecchino tedesco. Una straordinaria immagine che nella sua cruda drammaticità replica quella del Miliziano colpito a morte scattata in Spagna.

Alla fine della guerra, celebre in tutto il mondo a soli trentuno anni, Robert Capa vive una fase di profonda crisi esistenziale.

Inoccupato, depresso, sostanzialmente solo, Capa è indeciso sul suo futuro professionale. All’hotel Ritz incontra Ingrid Bergman con la quale instaura una profonda amicizia ed una relazione sentimentale e che riprende in alcuni indimenticabili ritratti fotografici.

Sempre più indeciso prova la via del cinema seguendo proprio la Bergman ad Holliwood ma senza entusiasmo e senza successo.

Finalmente nel 1947 insieme a Cartier-Bresson, David Seymour-Chim, George Rodger e Willian Vandivert, fonda a New York la Magnum, una cooperativa fotografica con sedi a New York e a Parigi e che diventerà in breve la più celebre e blasonata agenzia fotografica del mondo annoverando i più famosi fotografi in circolazione fra i quali Elliott Erwitt, Werner Bischof, Erich Hartmann e Ferdinando Scianna solo per citarne alcuni.

La particolarità della Magnum era che i fotografi associati rimanevano proprietari delle proprie fotografie e dei negativi che l’agenzia poteva vendere alle riviste di tutto il mondo.

Capa si trasforma quindi in imprenditore insieme a Bresson e Chim portando la Magnum alla massima celebrità.

Conduce come al solito una vita dissoluta e al di sopra delle sue reali possibilità, fra donne, gioco d’azzardo e serate nei locali notturni. Dotato di un fascino irresistibile, con l’aria da guascone e circondato dall’aura del suo mito, è attorniato da molte donne ma, coerente con il suo spirito nomade e libero, non riuscì mai a stabilire una relazione duratura.

Nel 1948, entusiasmato dalla nascita dello stato di Israele, si reca in Palestina per documentare la fondazione della nuova nazione ebraica.

Realizza nel frattempo alcune memorabili fotografie che ritraggono Pablo Picasso a Golfe-Juan ed Henry Matisse mentre dipinge nel suo studio.

Riprende a collaborare con “Life” che nel 1954 gli offre un contratto per un reportage sulla guerra franco-vietnamita. era l’occasione che attendeva e si reca in Indocina dove dopo la battaglia di Dien Bien Phu le truppe francesi sono in ritirata. Immortala soldati francesi stremati e feriti e scene di straziante dolore come la foto di una donna vietnamita che, con il figlio in braccio, piange sulla tomba del marito.

Ma l’istinto del fotoreporter di guerra ha il sopravvento sul pericolo: il 25 maggio 1954 Capa accetta di seguire un reparto di militari diretto verso alcuni forti ancora in mano francese attraverso un percorso costellato di cecchini e di campi minati. Durante il trasferimento fotografa le truppe francesi in marcia fra le risaie cui fanno da contrasto i contadini vietnamiti che continuato imperturbabili a lavorare i campi: per seguire più da vicino la marcia dei militari scende dalla jeep e dopo pochi metri finisce su una mina antiuomo che lo uccide all’istante.

Finisce così, a soli quarantuno anni e durante un reportage di guerra, la vita di Robert Capa, probabilmente il più grande fotoreporter di tutti i tempi, il fotografo del D-Day e della guerra civile spagnola, il fotografo nomade che amava ripetere: “se le tue immagini non sono abbastanza buone è perché non sei stato abbastanza vicino”.

A Villa Manin (Codroipo) è stata allestita una mostra sul grande fotografo ungherese dal titolo "Robert Capa: la realtà di fronte"

SITO DELLA MOSTRA: http://www.villamanin-eventi.it/mostra_capa.php

search